(来源:华山穹剑)

导语:值此建军九十八载荣光时刻,谨以战地纪实新作,礼赞烽火征程,镌刻不朽忠魂,奉献赤子之心——

以此,致敬长眠南疆的巍巍忠魂!他们以生命熔铸山河脊梁,红土为证,英名永存;以此,怀念生死与共的铮铮战友!我们以热血浇筑过命情谊,弹雨为证,岁月难蚀;以此,铭刻虽逝犹生的灼灼岁月!硝烟中定格的青春与誓言,信仰如炬,永耀青史。

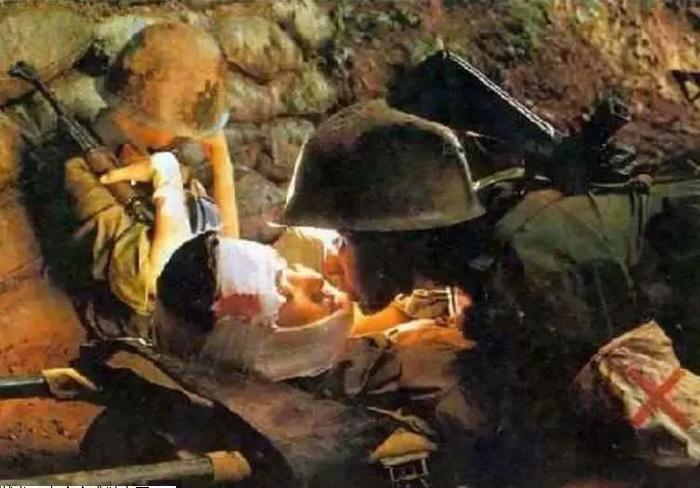

若非战争,他们或许永是平行线,在各自轨迹安然前行。命运的齿轮却在炮火中啮合,让两个年轻的生命在血火战场交汇,谱就一曲震撼人心的血色绝响。这张被镜头定格的瞬间,至今仍在岁月长河泛着泪光——当18岁的战士血泊中仰望,当年轻的护士俯身献上生命最后的拥抱,硝烟弥漫的老山前线,刹那绽放出人性最璀璨的花。

张茹的童年浸润在爷爷的红军故事里。草鞋与星火的往事,早已在她血脉刻下军人烙印。18岁披上军装,父母从荒漠基地寄来的家书写道:“丫头,记住你是红军的后代。”她未曾料到,这身军装会如此快浸透硝烟。

1986年10月的老山前线,炮火撕裂天幕。张茹所在的野战救护所,前出至距火线不足2000米的猫耳洞,消毒水与血腥味在潮湿空气中发酵。初见断肢伤员时,护士服袖口尚在微颤,直至重伤员李根生昏迷中紧抓她手嘶喊:“班长……我掩护……你先撤!”指甲嵌入皮肉的力度,让她骤然懂得这身白衣的重量。

鏖战三日,眼底淤积着青黑的疲惫。为伤员穿刺,针尖在颤抖的指间稳如磐石;配合手术,止血钳总能抢先一步递到军医掌心。当军工运力告罄,这个城市姑娘的肩膀竟扛起了担架——炮弹掀起的泥浪将她扑倒,她吐出满嘴砂土,挣扎着拽紧伤员的背带。军医怒喝“不要命了”,她抹去脸上血污,声如砂纸磨铁:“他还能活!”

荣立三等战功的张茹在老山前线

赵维军被抬入包扎所时,担架帆布已吸饱鲜血,沉甸甸地泛着深褐。这位来自甘肃榆中的十八岁战士,右小腿仅余森森断骨,左胸的弹孔汩汩冒着血泡,睫毛凝结的不是晨露,是泥浆与硝烟混合的暗红冰晶。张茹跪在泥地上实施心肺复苏,指尖下那微弱如游丝的搏动,倏然勾连起行囊深处母亲缝入的平安符。

截肢,在漏雨的帐篷里仓促进行。麻药稀缺,赵维军咬紧一束绷带,汗水在手术单上拓印出绝望的盐碱地图。骨锯啃噬骨骼的尖啸中,他猛地睁开眼,空洞地望向帐篷顶撕裂的天光:“姐,我家地里的麦子……该黄了。”张茹手中的止血钳骤然失重,一滴滚烫的泪砸在他袒露的胸膛,与鲜血一同洇进苍白的绷带。

术后感染猝然而至。赵维军呓语不休,时而吼“向右迂回”,时而呢喃“妈,饭好了没”。张茹以棉签蘸生理盐水润他干裂的唇,见那嘴角还留着咬开手榴弹拉环的齿痕。

身负重伤的越维军

救援直升机的轰鸣在头顶盘桓了四个小时,旋翼搅动的狂风几乎撕碎帐篷,却终被厚重的雨雾锁在天外。她高举着输液瓶,凝望铁鸟被灰云吞噬,塑料管在狂风中甩出细碎水珠,如同天地同悲的泪雨。

“姐,甘肃在哪边?”他倏然睁眼,瞳孔映着帐篷顶的霉斑。张茹将担架转向西北,见他竭力昂首望向家的方向,喉结滚动如咽风沙:“爸妈,儿子没丢脸……”话音未落,咳出的血沫溅上她护士服,洇开红梅般的印记。

“姐,我……有个遗憾。”气息微弱如风中残烛,眼尾却沁出清澈的水光,“都说……没爱过不算活过……可我……”张茹的呼吸瞬间凝固——那望向她的眼神,纯净得不染尘埃,唯有生命之火将熄前对人间温存最纯粹的渴望。战地记者王红多年后追忆:“那一刻她的眼神,纯粹得让漫山炮火,为之噤声。”

她俯下身,硝烟与泥土的气息混合着他生命的余温扑面而来。当她的唇,带着少女全部的温热与圣洁,轻轻印上他血污斑驳、冰冷的脸颊时,那瘦削如枯枝的身体,传递来一阵微不可察的悸动。他用尽残存的所有力气抬起手,指尖刚触及她汗湿的发辫,便颓然垂落。一抹极淡、极满足的笑意,悄然凝固在嘴角。张茹紧紧抱住那具迅速冷却的躯体,胸腔里擂动着震耳的心跳——她豆蔻年华的初吻,祭献给了怀抱中,这朵正急速凋零的、十八岁的生命之花。

轰动全国的照片《死吻》

王红相机的快门,在此刻忠实地轻吻了永恒。取景框内,硝烟弥漫的底色上,白衣天使的侧脸被泪水洗涤得近乎透明,战士微阖的眼睫上,一颗泪珠凝成最后的星芒。这张名为《死吻》的照片,底片蒙着炮火抖落的尘埃,却成为镌刻在一代人灵魂深处,最柔软也最疼痛的烙印。

2015年清明,甘肃榆中烈士陵园。杏花如雪,泼泼洒洒,将”一等功臣“赵维军的墓碑温柔覆盖,宛若天地铺就的素色祭毯。张茹屈膝蹲下,指尖轻轻抚过冰凉的烫金碑文。那冷硬的触感,竟诡异地与记忆中他滚烫额头的温度交织重叠。鬓角已染霜华的她,旧军装领口洗得泛白——第三颗纽扣下,那点当年溅上的暗褐色血痕,犹如一枚永不褪色的勋章。胸前的老山纪念章,在春日暖阳下折射出细碎光芒,像遥远战场上未曾熄灭的星火。

拍摄《死吻》的战摄影记者王红(左)

“维军啊,二十九年了,姐……来了。”声音被料峭春风揉碎。她从那褪色的帆布包里,珍重地捧出一个红布包裹。布角磨损起毛,无声诉说着无数次的开启与合拢。层层剥开,是几页泛黄脆弱的家信草稿。纸页间,深褐色的指印清晰如昨——那是年轻战士蘸着自己温热的血,写下的、寄往人间的未竟家书。“那天你说……想闻闻城里的香水味,”她将信纸轻贴鼻尖,仿佛要穿透时光,捕捉硝烟散尽后那一缕残留的、关于生的气息,“姐现在用的……还是你妈后来捎给我的‘百雀羚’……老味道了。”

松涛呜咽,卷起零落的杏花,裹挟着她低低的絮语飘向远方。游客的镜头里,定格下这样的画面:墓碑前的女人双肩剧烈地抽动,凌乱的发丝紧贴在泪痕狼藉的脸颊,右手死死攥着一张泛黄的照片——正是《死吻》中那个被时间凝固的瞬间。照片边角被经年累月的摩挲浸润得光滑发毛,然而照片里白衣少女的眼神,穿越数十载光阴尘埃,依然清澈如初,直抵人心。

又一年清明,雨丝如诉。张茹与战友踏着湿滑的青石小径,再次来到陵园。赵维军墓碑前的石凳上,一束鲜菊静卧,花瓣上凝结的露珠,晶莹如当年帐篷里未曾风干的泪。她缓缓蹲下身,指尖小心翼翼地触向墓碑上那张永远定格在十八岁的青春脸庞——仿佛被无形的电流击中般猛地缩回,旋即,又带着无法抑制的颤抖,深深覆了上去。

“维军啊……”四十余载的岁月沧桑,瞬间在喉头凝成坚硬的块垒。她凝视着墓碑上渐渐模糊的照片,那个在血泊中对她微笑的年轻战友,如今只能在记忆的河流中与她隔岸相望。“四十年前……我抱着你的那一刻……你听见……我的心跳了吗?”滚烫的泪珠砸落在冰冷的碑石凹陷处,晕开经年的刻痕,“要是能……留住你眼里的那点光……姐愿意……就那么抱着……抱到天荒地老……”

身旁的战友轻抚她因哭泣而微弓的背脊,目光却落在她紧攥照片的手上——那手指因过度用力而关节泛白,青筋凸起的纹路走向,竟

张茹(右)和战友祭奠赵维军烈士

与《死吻》照片中,她当年环抱着垂死战士的手臂姿态,惊人地重合。这穿越时空的镜像,被悄然举起的手机捕捉。当屏幕中飘零的杏花雨与旧照上弥漫的硝烟背景在光影里重叠晕染,亿万颗心灵为之震颤——他们看到的,不仅是跨越生死的漫长祭奠,更是人性至善至美之光,在时间长河中永不湮灭的、悲壮而温暖的回响。

这些年来,张茹的足迹踏遍九省大地,为四十三个长眠他乡的英魂寻找归途。赵维军的父母沉疴缠身时,是她搀扶着两位老人,辗转于西安、北京的医院长廊,厚厚的挂号单据塞满了鼓胀的文件袋。去年,在榆中那个熟悉的小院,赵妈妈枯瘦的手摩挲着她鬓角的白霜,叹息道:“茹啊,妈知道……你心里苦啊……”刹那间,她如同被时光拉回到那个炮火连天的帐篷,猛地张开双臂,紧紧拥住苍老的母亲,如同当年拥抱着那个即将冷却的年轻生命,在老人怀里,哭得像个迷途的孩子。

硝烟散尽,张茹站在大学讲台。案头,总有一盆沉默的老山兰。学生们说她常在课间望向窗外,眼神里沉淀着他们无法解读的厚重。但当提及那场战争,她会平静地指向投影上那张《死吻》:“看,这就是战争废墟上……倔强生长的人性。”

张茹(右)和战友们看望烈士母亲

战地记者王红曾这样诠释:“这帧影像之所以洞穿人心,是因为它昭示世人——纵使在最深重的战争黑暗里,人性的光芒,也从未向深渊低头。”那个穿越生死界限的吻,早已化作老山之巅一株不朽的兰。在和平年代的微风中,它低低絮语,永恒诉说着关于爱、牺牲与生命尊严的不朽诗篇。